Durante décadas, Roberto Iniesta Ojea fue un artista incómodo. No encajaba en los moldes de la industria, desconfiaba del éxito entendido como mercancía y despreciaba el aplauso fácil. Sin embargo, tras su muerte, Robe Iniesta pasó a ocupar un lugar indiscutible en el canon cultural español. No por unanimidad impostada, sino porque su obra resistió el tiempo, el desprecio inicial y la banalización posterior.

Nacido en Plasencia, Extremadura, en 1962, Robe creció lejos de los centros de poder cultural. Esa periferia no fue un obstáculo, sino una marca de origen. Autodidacta, lector voraz y guitarrista intuitivo, comenzó a escribir canciones desde una mezcla poco común de rabia, lirismo y lucidez moral. En 1987 fundó Extremoduro, grupo que acabaría dando nombre a una corriente: el rock transgresivo.

Los primeros años fueron marginales. Salas pequeñas, sonido crudo, letras que hablaban de drogas, sexo, hastío, ternura y fracaso sin pedir permiso ni perdón. Mientras otros miraban a Seattle o Manchester, Extremoduro construía un lenguaje propio, más cercano a la poesía maldita que al rock de escaparate. Robe escribía como quien se desangra, pero también como quien piensa. Esa combinación lo volvió irrepetible.

El éxito llegó tarde y a regañadientes. Discos como Agila o Canciones prohibidas ampliaron su público sin suavizar el discurso. La consagración definitiva llegó con La ley innata (2008), una obra conceptual que rompió las fronteras entre rock, poesía y música progresiva. Para entonces, Robe ya no era solo un músico: era una referencia ética para varias generaciones.

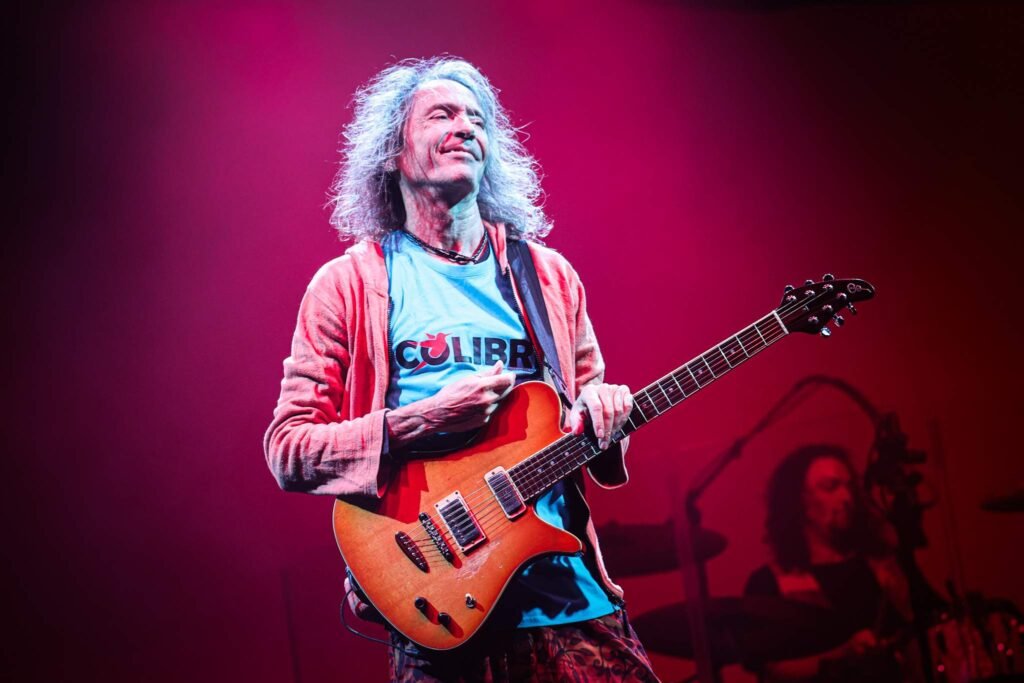

Su relación con la fama fue siempre conflictiva. Rehuía entrevistas, detestaba la exposición pública y desconfiaba de la idolatría. Prefería que hablara la obra. Tras la disolución de Extremoduro en 2019, inició una etapa en solitario que confirmó su madurez creativa. Lejos de repetirse, siguió explorando nuevas formas, con discos que apostaban por la belleza, la introspección y la complejidad emocional.

La enfermedad y su muerte cerraron una trayectoria que nunca fue complaciente. La reacción masiva posterior —políticos, instituciones, artistas de todos los registros— evidenció una paradoja: el mismo creador que incomodó al sistema terminó siendo asumido como símbolo colectivo. No por domesticación, sino por agotamiento de las resistencias. Su obra ganó.

Robe Iniesta no fue un artista de consenso mientras estuvo vivo. Y quizá por eso, ahora lo es. Porque escribió desde un lugar honesto, porque no pidió pertenecer y porque convirtió la contradicción en método. Su legado no está en las consignas ni en las citas sueltas, sino en un cuerpo de canciones que siguen pensando el mundo con crudeza y belleza.

Eso, y no el ruido posterior, explica por qué terminó siendo imprescindible.